検索エンジンの変遷。Google一強となったそのワケとは?【So-net25周年企画 そこにはいつもネットがあった#1】

2024.10.23(水)

2021年、So-netはサービス開始25周年を迎えました。1996年にインターネット接続サービスがスタートし、2001年にはADSLサービスを開始。翌2002年には光接続サービスを開始し、今に至ります。

その傍らにはいつも、インターネットを盛り上げるサービスがありました。そこでこの連載「そこにはいつもネットがあった」では、インターネットにまつわるさまざまなサービスに焦点をあて、インターネット黎明期から現在までを振り返ります。

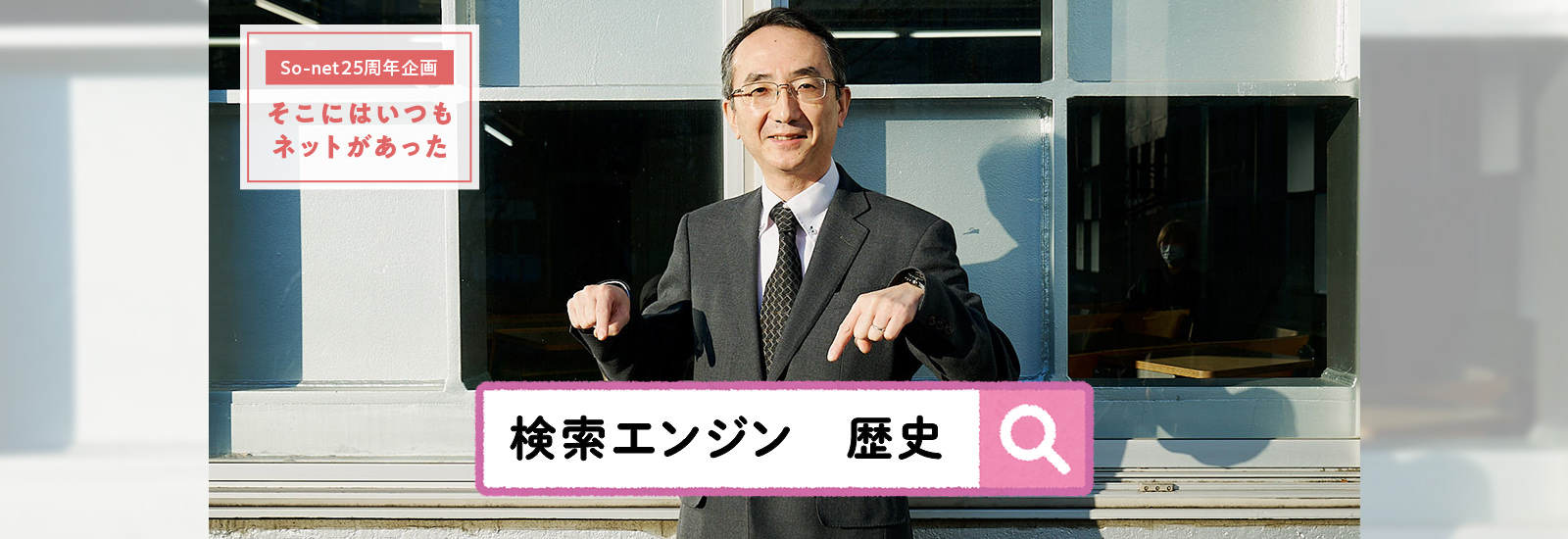

初回のテーマは「検索エンジン」。今や私たちの生活に欠かせないものとなった検索エンジンはどのように生まれ、これからどう進化していくのでしょうか? 長年、検索エンジンについての研究を行い、多数の論文や著書を発表されてきた早稲田大学理工学術院 基幹理工学部 教授の山名早人さんにお話を伺いました。

早稲田大学理工学術院 基幹理工学部 教授山名早人さん1993年、早稲田大学理工学研究科電気(通信)工学専攻博士(後期)課程修了。1993~2000年、通産省工業技術院電子技術総合研究所などを経て2005年より現職。現在は、ビッグデータの解析などの研究に従事。WEB黎明期より検索エンジンやウェブデータの信頼性解析を行ってきた。

早稲田大学理工学術院 基幹理工学部 教授山名早人さん1993年、早稲田大学理工学研究科電気(通信)工学専攻博士(後期)課程修了。1993~2000年、通産省工業技術院電子技術総合研究所などを経て2005年より現職。現在は、ビッグデータの解析などの研究に従事。WEB黎明期より検索エンジンやウェブデータの信頼性解析を行ってきた。検索エンジンはこうして始まった

––先生、今日はよろしくお願いします。まず、検索エンジンはどのように生まれたのでしょうか?

検索エンジンのはしりは、1994年にスタンフォード大学のジェリー・ヤンとデビッド・ファイロが開発した「Yahoo!」です。

––アメリカで生まれたものなんですね。日本ではいかがですか?

日本最初の検索エンジンとして挙げられるのは1994年12月にリリースされた「千里眼」です。当時早稲田大学の学生で私の後輩だった田村健人さんが卒業論文で作ったサービスですね。

「Yahoo!」はいわゆる「ディレクトリ型」の検索エンジンだったのに対して、「千里眼」は「ロボット型」と呼ばれるタイプの検索エンジンです。

––え、ディレクトリ型? ロボット型?

ディレクトリ型はアメリカで「イエローページ(電話帳)型」と呼ばれるように、各サイトに対して索引(インデックス)を作り、その索引の中から検索できる仕組みです。

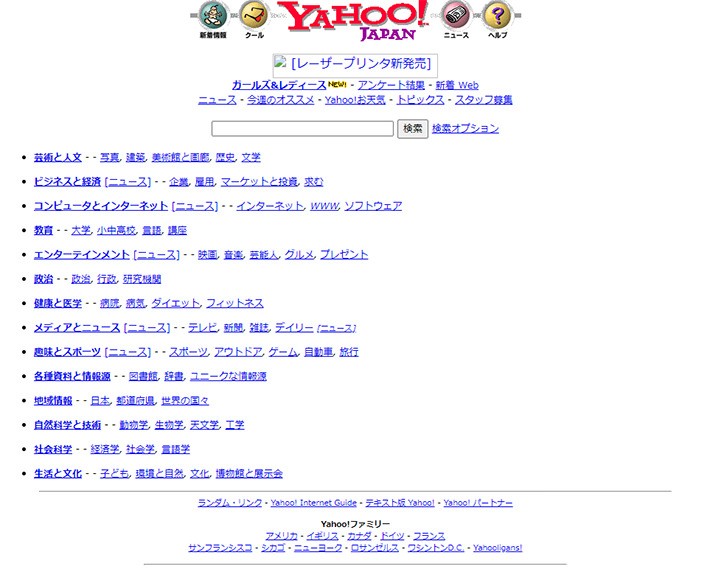

インデックスにはサイト名やカテゴリ名程度しか情報として含まれないので、サイト本文に書かれていることは検索できず、基本的にトップページにしか飛べません。日本では、昔のYahoo! JAPANがこのディレクトリ型でした。ほら、こういう画面見たことありませんか?

1996年11月当時のYahoo!トップページ

1996年11月当時のYahoo!トップページ––懐かしいー! たしかにカテゴリをクリックしていた覚えがあります。

それに対してロボット型は正式には「全文検索型」と呼ばれる、現在では一般的な検索エンジンの仕組みです。Googleがロボット型の代表格ですね。

専門用語では「Webクローラー」と呼ばれるプログラム(通称:ロボット)がネット上から情報を収集することで、サイト内の全文が検索でき、お目当てのページに直接飛べるようになっています。

■日本における主要検索エンジンの歴史

| サービス開始時期 | 検索エンジン名 | 制作者 | |

|---|---|---|---|

| 1994年 | 12月 | 千里眼 | 田村健人 (早稲田大学) |

| 1995年 | 8月 | NETPLAZA | 日本電気 |

| 9月 | Info Navigator | 富士通 | |

| 10月 | Hole-In ONE | 日立国際ビジネス | |

| 11月 | TITAN | NTT | |

| 11月 | ODiN | 原田昌紀 (東京大学) | |

| 1996年 | 1月 | RCAAU Mo-n-do-u | 京都大学 |

| 4月 | Yahoo! カテゴリ | ヤフー | |

| 10月 | Infoseek | インフォシーク | |

| 1997年 | 3月 | goo | NTTグループ |

| 7月 | Excite | エキサイト | |

| 2000年 | 8月 | グーグル | |

検索エンジンの進化と、ほぼ全部“Google化”

––Googleが出てきた96〜97年当時、他の検索エンジンと比べて検索結果の数が非常に多くて驚いた記憶があります。

そうですよね。アメリカでもデジタル・イクイップメント・コーポレーション (DEC)による「AltaVista(アルタビスタ)」というロボット型の検索エンジンが評判だったのですが、Googleの普及とともに下火になってしまいました。

––Googleの登場は検索エンジンの歴史において、ものすごく大きな出来事だったのですね。

Googleは検索結果が多いだけでなく、検索精度が非常に高いのも特徴でした。当時AltaVistaはとてもすばらしい検索エンジンでしたが、悪意を持った人が検索ワードと関係ないページを結果上位に食い込ませることができたんです。

例えば、全く関係のないキーワードを検索したのに、お金儲けのためのアダルト系サイトが上に出てくることがよくありました。

––それはどういう仕組みだったのですか?

いろんな手法があったのですが、代表的なものはサイトの背景と同じ色で本文を入れておくという方法です。こうすれば、ぱっと見の本文と関係ないワードで検索流入を作ることができたんです。

他にも、サーバーをいっぱい借りて自分のページにリンクを貼ることで、検索結果上位に表示させるというやり方もありました。

––背景と同じ色の文字を使うやり方、たしかに当時よく見かけた気がします。

Googleはそれを回避するために「ページランク」と呼ばれる仕組みを導入しました。信頼度の高いサイトからのリンクはポイントが高いという仕組みですね。

■主要な検索エンジンのプログラムの変遷

| 検索エンジン名 | 時期 | プログラム(※) |

|---|---|---|

| Yahoo! JAPAN | 1996年4月 | オリジナル |

| 1998年5月 | goo | |

| 2001年4月 | ||

| 2004年5月 | Yahoo Search Technology (オリジナル) | |

| 2010年7月 | ||

| NETPLAZA BIGLOBE | 1995年9月 | オリジナル |

| 2000年11月 | ||

| InfoNavi / @nifty | 1995年10月 | オリジナル |

| 2001年4月 | ||

| goo | 1997年3月 | オリジナル |

| 2003年12月 | ||

| bing | 2009年5月 | オリジナル |

| Infoseek Japan | 1996年10月 | オリジナル |

| 2003年9月 | ||

| Excite Japan | 1997年7月 | オリジナル |

| 2002年1月 | ||

| Baidu | 2008年1月 | オリジナル |

| NAVER | 2009年6月 | オリジナル |

※Webページ検索で利用されている実際のエンジン。バックエンド。

––うわ! この表によると、2000年代前半にはほとんどの検索エンジンの”中身”がGoogleに置き換わっていますね。

それほどGoogleが強いということですね。日本においては、現在マイクロソフトの「Bing」が唯一独自のバックエンドを使っています。

あとは中国の「Baidu」と韓国の「NAVER」くらいのものですね。あとはアメリカのYahoo!もマイクロソフトと協業しての独自のバックエンドを使用しています。

––何もかもGoogleになっていった流れが一目瞭然ですね。

それは人材面でも同様で、ネット黎明期に日本の検索エンジンを作った人たちは多くがGoogleに入社しています。

––みなさん、どうしてGoogleに行かれたんですか?

世界一の環境で、自分がおもしろいと思うことができる。それに尽きるんじゃないかと思います。

––では、たくさんの検索エンジンがあった中、Googleが飛び抜けて成功した理由ってなんでしょう?

ビジネスモデルですね。AltaVistaは運営企業であるDECのコンピューターがいかに高速であるかを示すという宣伝目的で作られたサービス。

そしてYahoo! JAPANの戦略はポータル化であり、検索は他サービスに誘導するための客寄せでした。

そんな中、Googleは検索エンジンのBtoB販売に始まり、アドワーズをはじめとした検索結果に基づく広告枠の販売にシフトしていきました。この広告ビジネスに成功したのが大きなポイントと言えるでしょう。

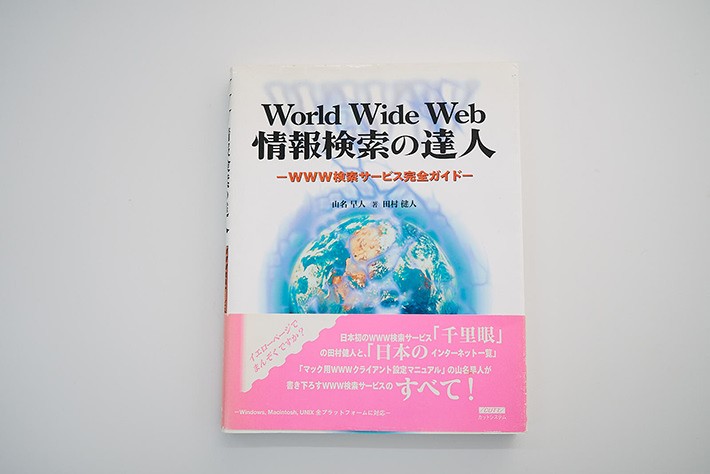

山名さんと「千里眼」を開発した田村健人さんの著書『World Wide Web情報検索の達人—WWW検索サービス完全ガイド』(カットシステム、1996年)。膨大な情報量があるWEB上から必要な情報だけを入手する方法が解説されている。

山名さんと「千里眼」を開発した田村健人さんの著書『World Wide Web情報検索の達人—WWW検索サービス完全ガイド』(カットシステム、1996年)。膨大な情報量があるWEB上から必要な情報だけを入手する方法が解説されている。増え続ける社会への影響力。検索エンジンの今

––先生は「検索エンジンの信頼性」についても研究をされてきたそうですね。

はい。検索エンジンの表示結果によって社会が誘導されてしまう懸念があるからです。

––検索結果による社会誘導とは、どういったメカニズムなのでしょうか?

アメリカのインディアナ大学にいるフィリッポ・メンツァー教授が、検索エンジンによって人々にバイアスがかかってしまうという論文を2006 年に発表しました。そこにはいくつかの要因がありますが、検索エンジンの上位結果を操ることで世論を導くことができるというものが代表的です。

––それは恐ろしいですね。ちなみに、その他に検索エンジンに対する懸念ありますか?

エネルギー問題ですね。私たちがGoogleで検索すると、世界中にあるどこかのデータセンターに繋がり、膨大にあるサーバーのどれかにつながって検索結果が返ってきます。そのプロセスにおいては、コーヒー1杯分のお湯を沸かすくらいの電力(電気代にして0.2~0.4円)を使っているんです。

––1回の検索で電力を使っているなんて、考えたことなかったです!

SDGs的には微妙なので、よく考えて検索しないといけないですよね。

でも、Googleもしっかりそこには対応していて、いかに電力消費を減らすかをよく考えてシステムを構築しています。2007年にはカーボンフリーを実現、2030年までには電力消費を100%再生エネルギーでまかなうようです。

検索すら必要なくなる? 検索エンジンの未来

––長年検索エンジンの歴史を見られてきた先生から見て、検索エンジンはどこが大きく変化したと思いますか?

言語に限定されることなく、検索できる場合が増えてきたと思います。もともとGoogleがやりたいのは、ユーザーが母国語で検索して母国語のまま世界中のページを読めるようにすることなので、いよいよそれが実現し始めている気がしますね。

––たしかに。Googleはブラウザ「Chrome」やスマホ「Pixel」でも翻訳機能に力を入れていますしね。

それがGoogleの思想の根幹にありますね。

––では今後、検索エンジンはどう進化していくと思いますか?

まだまだ便利になると思いますね。検索する必要さえなくなって、何かしていると勝手に検索結果が出てくるようになるんじゃないでしょうか。

それをいかにストレスなくやるかが鍵だと思いますが、ARグラス(※)が当たり前のものになればそれが実現されるはずです。

※ARグラス……メガネ型のデジタルデバイス。グラス越しの現実世界に、デジタルの情報を重ねる機能を持ったもの。

––それにしても、何でも検索エンジンに頼ってしまっているような気がします。先生は、「検索エンジンがないほうがよかった」と思ったことはありますか?

それはないですね!

––おお、即答ですね!

検索エンジンは自分にとってパワースーツのようなもので、画期的な発明ですよ。

例えば、私は自分の研究分野のことは英語で書けますが、他の分野では書けません。でも検索エンジンで調べながらなら、それができてしまいます。

そして論文を図書館で検索せずとも、全部オンラインで読める時代です。インターネットと検索エンジンがあるおかげで、これまでできなかったことができるようになった。これはまさにパワーアップだと思います。逆に、これが使えないとまずい時代だとも言えますね。

文・撮影:照沼健太